技術士とは、「技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者」です。

所定の実務経験を満たし、難関国家試験を合格した者のみが名乗ることができるものであり、エンジニア最高峰の資格と言えるでしょう。

|

国家資格

|

公的資格

|

民間資格

|

|

業務独占

|

名称独占

|

必置

|

試験情報

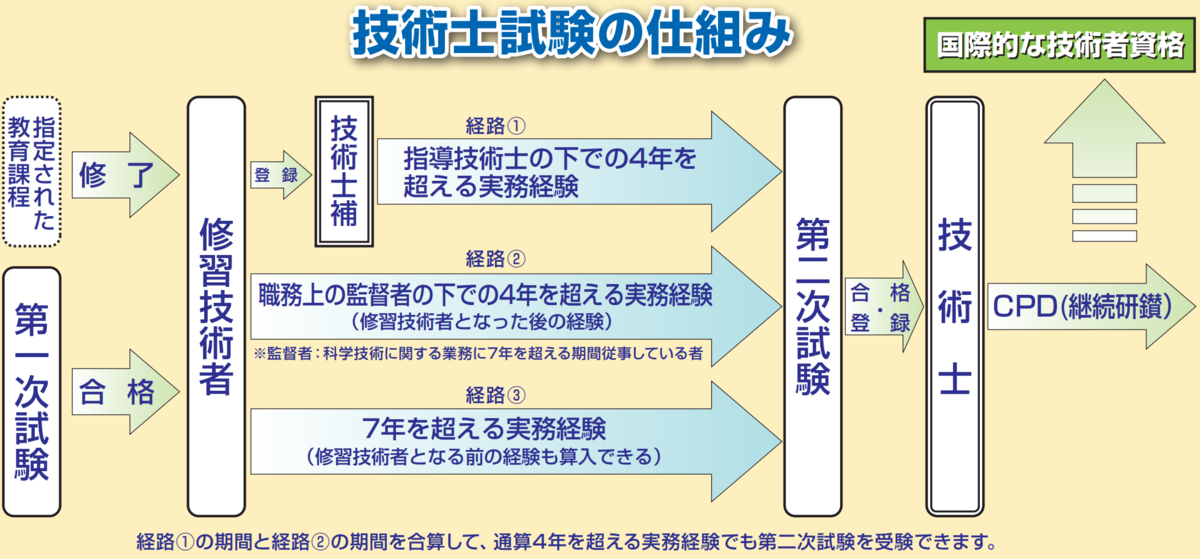

技術士になるまでの流れは下図の通りであり、試験は第一次試験と第二次試験に別れています。

基本情報

第1次試験

| 試験関連 | |

|---|---|

| 試験方式 | PBT |

| 試験時間 | 基礎科目:1時間 適性科目:1時間 専門科目:2時間 |

| 出題形式 | 五肢択一式(マークシート) |

| 出題数 | 基礎科目:5分野×6問(各分野3問選択) 適性科目:15問 専門科目:35問(25問選択) |

| 合格基準 | 各科目50%以上の得点 |

| 合格発表 | 2月 |

| 申込関連 | |

|---|---|

| 試験日 | 11月下旬 |

| 申込期間 | 6月中旬~6月下旬 |

| 受験料 | 11,000円(非課税) |

| 試験地及び試験会場 | 北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県 |

| 受験資格 | 年齢・学歴・業務経歴等による制限はなし |

| 申込方法 | ー |

第2次試験

| 試験関連 | |

|---|---|

| 試験方式 | PBT |

| 試験時間 | 筆記試験(必須科目) 大問2問(1問選択):2時間 筆記試験(選択科目) 大問3問:3時間30分 口頭試験 技術士としての実務能力、技術士としての適格性:20分程度 |

| 出題形式 | 筆記試験 論述式 口述試験 口述式(面接形式) |

| 出題数 | 筆記試験(必須科目) 大問2問(1問選択):2時間 筆記試験(選択科目) 大問3問:3時間30分 口頭試験 技術士としての実務能力、技術士としての適格性:20分程度 |

| 合格基準 | 各科目60%以上の得点 |

| 合格発表 | 筆記:1月下旬 口頭:4月下旬 |

| 申込関連 | |

|---|---|

| 試験日 | 筆記試験:7月 口頭試験:12月上旬~月中旬 |

| 申込期間 | 4月上旬 |

| 受験料 | 14,000円(非課税) |

| 試験地及び試験会場 | 筆記:北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県 口頭:東京都 |

| 受験資格 | 技術士補となる資格(技術士第一次試験の合格者あるいはそれと同等と認められる者)を有し、受験申込みを行なう時点で、上図の経路①〜③のいずれかに該当することが必要です。 |

| 申込方法 | ー |

試験内容

第一次試験

基礎科目

科学技術全般にわたる基礎知識を問う問題

- 設計・計画に関するもの〔設計理論、システム設計、品質管理等〕

- 情報・論理に関するもの〔アルゴリズム、情報ネットワーク等〕

- 解析に関するもの〔力学、電磁気学等〕

- 材料・化学・バイオに関するもの〔材料特性、バイオテクノロジー等〕

- 環境・エネルギー・技術に関するもの〔環境、エネルギー、技術史等〕

適性科目

技術士法第四章の規定の遵守に関する適性を問う問題

専門科目

当該技術部門に係る基礎知識及び専門知識を問う問題

第二次試験

筆記試験(必須科目)

「技術部門」全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの

筆記試験(選択科目)

「選択科目」についての専門知識及び応用能力並びに問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの

口頭試験

技術士としての適格性等について口述により行います。試問事項は次の通りです。

- 技術士としての実務能力

- コミュニケーション、リーダーシップ

- 評価、マネジメント

- 技術士としての適格性

- 技術者倫理

- 継続研さん

統計情報

第一次試験

第二次試験

第二次試験の受験者数や合格率などは、技術部門別に異なります。受験される技術部門の統計情報を確認したい場合は公式サイトをご覧ください。

試験対策

対策方法

ここでは全受験者が共通して受験する第一次試験基礎科目および適性科目についての対策方法を紹介します。

基礎科目対策

基礎科目については、次のような特徴があります。

- 出題される5分野について、それぞれ6問中3問を選択して解答する。

- 過去に出題された問題と同一または類似の問題が半分程度出題される。

このため、過去問題を数年分解いた上で、その内容をきちんと理解しておけば、合格点(50%以上の得点)をとることは難しくないでしょう。

適性科目対策

適性科目は一般的な常識・倫理観を持ち合わせていれば、特に対策しなくても3〜4割は解けるかと思います。

ただし出題が多い法律関連の問題はある程度の知識が必要となります。特に、技術士法、産業財産権法、不正競争防止法、公益通報者保護法、個人情報保護法、製造物責任法などは、概要を理解しておく必要があります。(ちなみに1問目は必ず技術士法第4章から出題されます)

こちらも基本的には過去問題を通して理解を深めることが近道でしょう。

【PR】参考書・問題集

【PR】スクール・講座

技術士試験は、第一次試験は独学で十分ですが、第二次試験は苦労することもあるかと思います。なかなか合格できないという方は、オンライン講座や資格スクールも検討してみてはいかがでしょうか。

| |

【スタディング】技術士講座 技術士二次試験合格コース | |

| ¥43,780〜 | ||

| |

【アガルート】技術士試験講座 |

|

| ¥32,780〜 | ||

| |

【JTEX】技術士一次試験対策講座「基礎科目・適正科目」 | |

| ¥22,000〜 | ||

過去問題

第一次試験 基礎科目

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

設計・計画に関するもの

材料・化学・バイオに関するもの

環境・エネルギー・技術に関するもの

令和元年度 再試験

解析に関するもの

材料・化学・バイオに関するもの

環境・エネルギー・技術に関するもの

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

解析に関するもの

材料・化学・バイオに関するもの

環境・エネルギー・技術に関するもの

第一次試験 適性科目

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度 再試験

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

第一次試験 専門科目(建設部門)

過去分

平成29年度

平成28年度

平成27年度

- 土のせん断抵抗角と非排水せん断強さ

- 土圧,支持力及び基礎

- 締固めた土の性質

- 鉛直有効応力

- 断面諸量

- 柱の座屈

- 曲げモーメント

- 道路橋における鋼構造物及び鋼材

- 道路橋の設計で考慮する荷重

- コンクリート構造物の劣化現象

- コンクリートの性質

- プレストレストコンクリート構造

- 都市計画法上の都市施設

- 産業革命以降の理想の都市の諸提案

- 都市交通に関連した調査

- 公共交通

- 河川の流出解析

- 開水路流

- 単一管路の定常流れ

- 河川の土砂の移動

- 河川堤防

- 河川・ダム貯水池内の地形

- 砂防施設

- 海岸の波動

- 海岸工学

- 空港

- 水力発電所

- 火力発電所の立地条件

- 道路の計画・設計

- 鉄道工学における軌道構造

- シールドトンネル

- 工程管理

- 施工計画

- 環境影響評価法

- 建設環境関係の各種法令

![技術士教科書 技術士 第一次試験 出るとこだけ!基礎・適性科目の要点整理 [第3版] 技術士教科書 技術士 第一次試験 出るとこだけ!基礎・適性科目の要点整理 [第3版]](https://m.media-amazon.com/images/I/51sFTDBsgEL._SL500_.jpg)