プロセッサ

ディープラーニングの学習にGPUを用いる利点として,適切なものはどれか。

- 各プロセッサコアが独立して異なるプログラムを実行し,異なるデータを処理できる。

- 汎用の行列演算ユニットを用いて,行列演算を高速に実行できる。

- 浮動小数点演算ユニットをコプロセッサとして用い,浮動小数点演算ができる。

- 分岐予測を行い,パイプラインの利用効率を高めた処理を実行できる。

プロセッサの高速化技法の一つとして,同時に実行可能な複数の動作を,コンパイルの段階でまとめて一つの複合命令とし,高速化を図る方式はどれか。

- CISC

- MIMD

- RISC

- VLIW

プロセッサ数と,計算処理におけるプロセスの並列化が可能な部分の割合とが,性能向上へ及ぼす影響に関する記述のうち,アムダールの法則に基づいたものはどれか。

- 全ての計算処理が並列化できる場合,速度向上比は,プロセッサ数を増やしてもある水準に漸近的に近づく。

- 並列化できない計算処理がある場合,速度向上比は,プロセッサ数に比例して増加する。

- 並列化できない計算処理がある場合,速度向上比は,プロセッサ数を増やしてものある水準に漸近的に近づく。

- 並列化できる計算処理の割合が増えると,速度向上比は,プロセッサ数に反比例して減少する。

演算レジスタが16ビットのCPUで符号付き16ビット整数x1,x2を16ビット符号付き加算 (x1 + x2) するときに,全てのx1,x2の組合せにおいて加算結果がオーバフローしないものはどれか。ここで,|x|はxの絶対値を表し,負数は2の補数で表すものとする。

- |x1| + |x2| ≦ 32,768 の場合

- |x1| 及び |x2| がともに32,767未満の場合

- x1 × x2 > 0 の場合

- x1 と x2 の符号が異なる場合

表に示す命令ミックスによるコンピュータの処理性能は何MIPSか。

| 命令種別 | 実行速度(ナノ秒) | 出現頻度(%) |

| 整数演算命令 | 10 | 50 |

| 移動命令 | 40 | 30 |

| 分岐命令 | 40 | 20 |

- 11

- 25

- 40

- 90

CPUのスタックポインタが示すものとして,最も適切なものはどれか。

- サブルーチン呼出し時に,戻り先アドレス,レジスタの内容などを格納するメモリのアドレス

- 次に読み出す機械語命令が格納されているアドレス

- メモリから読み出された機械語命令

- 割込みの許可状態,及び条件分岐の判断に必要な演算結果の状態

CPUのプログラムレジスタ(プログラムカウンタ)の役割はどれか。

- 演算を行うために,メモリから読み出したデータを保持する。

- 条件付き分岐命令を実行するために,演算結果の状態を保持する。

- 命令のデコードを行うために,メモリから読み出した命令を保持する。

- 命令を読み出すために,次の命令が格納されたアドレスを保持する。

スーパスカラの説明として,適切なものはどれか。

- 一つのチップ内に複数のプロセッサコアを実装し,複数のスレッドを並列に実行する。

- 一つのプロセッサコアで複数のスレッドを切り替えて並列に実行する。

- 一つの命令で,複数の異なるデータに対する演算を,複数の演算器を用いて並列に実行する。

- 並列実行可能な複数の命令を,複数の演算器に振り分けることによって並列に実行する。

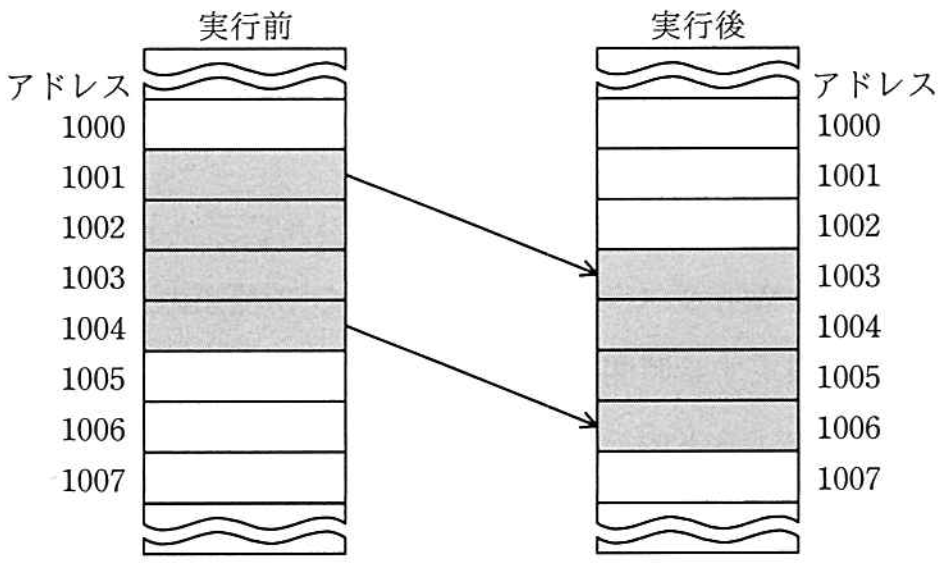

同一メモリ上で転送するとき,転送元の開始アドレス,転送先の開始アドレス,方向フラグ及び転送語数をパラメタとして指定することでブロック転送ができるCPUがある。図のようにアドレス 1001 から 1004 の内容をアドレス 1003 から 1006 に転送する場合,パラメタとして適切なものはどれか。ここで,転送は開始アドレスから1語ずつ行われ,方向フラグに0を指定するとアドレスの昇順に,1を指定するとアドレスの降順に転送を行うものとする。

| 転送元の開始アドレス | 転送先の開始アドレス | 方向フラグ | 転送語数 | |

| ア | 1001 | 1003 | 0 | 4 |

| イ | 1001 | 1003 | 1 | 4 |

| ウ | 1004 | 1006 | 0 | 4 |

| エ | 1004 | 1006 | 1 | 4 |

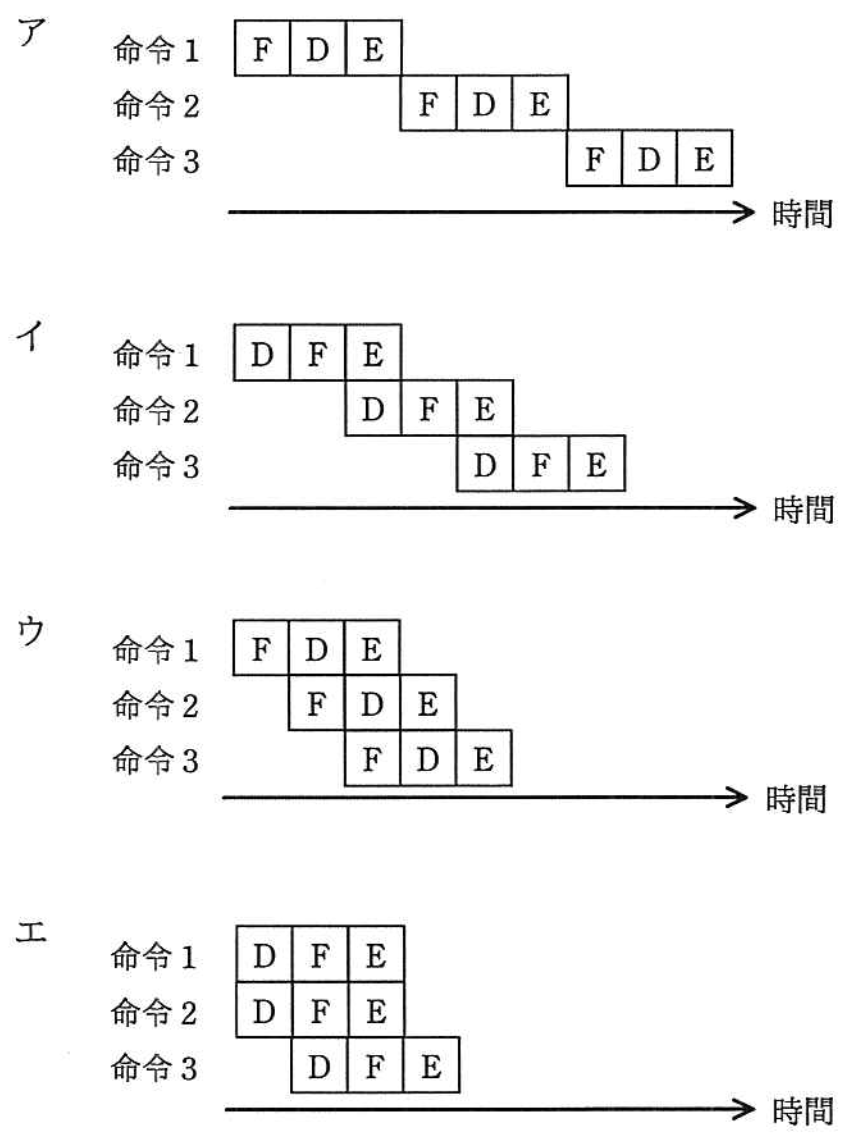

パイプライン制御を適切に表しているものはどれか。ここで,図中の記号Dは解読,Eは実行,Fは命令フェッチとする。

プロセッサの省電力技術の一つであるパワーゲーティングの説明として,適切なものはどれか。

- 仕事量に応じて,プロセッサへ供給する電源電圧やクロック周波数を変える。

- 動作していない回路ブロックへのクロックを停止する。

- 動作していない回路への電源を遮断する。

- マルチコアプロセッサにおいて,使用していないコアの消費電力枠を,動作しているコアに割り当てる。

メモリ

キャッシュメモリのライトスルーの説明として,適切なものはどれか。

- CPUが書込み動作をする時,キャッシュメモリだけにデータを書き込む。

- キャッシュメモリと主記憶の両方に同時にデータを書き込む。

- 主記憶のデータの変更は,キャッシュメモリから当該データが追い出される時に行う。

- 主記憶へのアクセス頻度が少ないので,バスの占有率が低い。

L1,L2と2段のキャッシュをもつプロセッサにおいて,あるプログラムを実行したとき,L1キャッシュのヒット率が0.95,L2キャッシュのヒット率が0.6であった。このキャッシュシステムのヒット率は幾らか。ここでL1キャッシュにあるデータは全てL2キャッシュにもあるものとする。

- 0.57

- 0.6

- 0.95

- 0.98

キャッシュメモリのアクセス時間が主記憶のアクセス時間の1/30で,ヒット率が95%のとき,実効メモリアクセス時間は,主記憶のアクセス時間の約何倍になるか。

- 0.03

- 0.08

- 0.37

- 0.95

キャッシュメモリのフルアソシエイティブ方式に関する記述として,適切なものどれか。

- キャッシュメモリの各ブロックに主記憶のセットが固定されている。

- キャッシュメモリの各ブロックに主記憶のブロックが固定されている。

- 主記憶の特定の1ブロックに専用のキャッシュメモリが割り当てられる。

- 任意のキャッシュメモリのブロックを主記憶のどの部分にも割り当てられる。

メモリインタリーブの説明として,適切なものはどれか。

- 主記憶と外部記憶を一元的にアドレス付けし,主記憶の物理容量を超えるメモリ空間を提供する。

- 主記憶と磁気ディスク装置との間にバッファメモリを置いて,双方のアクセス速度の差を補う。

- 主記憶と入出力装置との間でCPUとは独立にデータ転送を行う。

- 主記憶を複数のバンクに分けて,CPUからのアクセス要求を並列に処理できるようにする。

キャッシュメモリへの書込み動作には,ライトスルー方式とライトバック方式がある。それぞれの特徴のうち,適切なものはどれか。

- ライトスルー方式では,データをキャッシュメモリにだけ書き込むので,高速に書込みができる。

- ライトスルー方式では,データをキャッシュメモリと主記憶の両方に同時に書き込むので,主記憶の内容は常に最新である。

- ライトバック方式では,データをキャッシュメモリと主記憶の両方に同時に書き込むので,速度が遅い。

- ライトバック方式では,読出し時にキャッシュミスが発生してキャッシュメモリの内容が追い出されるときに,主記憶に書き戻す必要が生じることはない。

メモリインタリーブの説明はどれか。

- CPUと磁気ディスク装置との間に半導体メモリによるデータバッファを設けて,磁気ディスクアクセスの高速化を図る。

- 主記憶のデータの一部をキャッシュメモリにコピーすることによって,CPUと主記憶とのアクセス速度のギャップを埋め,メモリアクセスの高速化を図る。

- 主記憶へのアクセスを高速化するために,アクセス要求,データの読み書き及び後処理が終わってから,次のメモリアクセスの処理に移る。

- 主記憶を複数の独立したグループに分けて,各グループに交互にアクセスすることによって,主記憶へのアクセスの高速化を図る。

メモリの誤り検出及び訂正を行う方式のうち,2ビットの誤り検出機能と,1ビットの誤り訂正機能をもつものはどれか。

- 奇数パリティ

- 水平パリティ

- チェックサム

- ハミング符号

容量がaMバイトでアクセス時間がxナノ秒の命令キャッシュと,容量がbMバイトでアクセス時間がyナノ秒の主記憶をもつシステムにおいて,CPUからみた,主記憶と命令キャッシュとを合わせた平均アクセス時間を表す式はどれか。ここで,読み込みたい命令コードがキャッシュに存在しない確率をrとし,キャッシュメモリ管理に関するオーバヘッドは無視できるものとする。

SDメモリカードの上位規格の一つであるSDXCの特徴として,適切なものはどれか。

- GPS,カメラ,無線LANアダプタなどの周辺機能をハードウェアとしてカードに搭載している。

- SDメモリカードの4分の1以下の小型サイズで,最大32Gバイトの容量をもつ。

- 著作権保護技術としてAACSを採用し,従来のSDメモリカードよりもセキュリティが強化された。

- ファイルシステムにexFATを採用し,最大2Tバイトの容量に対応できる。

バス幅が16ビット,メモリサイクルタイムが80ナノ秒で連続して動作できるメモリがある。このメモリのデータ転送速度は何Mバイト/秒か。ここで,Mは106を表す。

- 12.5

- 25

- 160

- 200

相変化メモリの説明として,適切なものはどれか。

- 一度だけ書込みが可能な不揮発性メモリ

- 結晶状態と非結晶状態の違いを利用して情報を記憶する不揮発性メモリ

- フリップフロップ回路で構成された揮発性メモリ

- リフレッシュ動作が必要な揮発性メモリ

NAND型フラッシュメモリに関する記述として,適切なものはどれか。

- バイト単位で書込み,ページ単位で読出しを行う。

- バイト単位で書込み及び読出しを行う。

- ページ単位で書込み,バイト単位で読出しを行う。

- ページ単位で書込み及び読出しを行う。

15Mバイトのプログラムを圧縮した状態でフラッシュメモリに格納している。プログラムの圧縮率が40%,フラッシュメモリから主記憶への転送速度が20Mバイト/秒であり,1Mバイトに圧縮されたデータの展開に主記憶上で0.03秒が掛かるとき,このプログラムが主記憶に展開されるまでの時間は何秒か。ここで,フラッシュメモリから主記憶への転送と圧縮データの展開は同時には行われないものとする。

- 0.48

- 0.75

- 0.93

- 1.20

バス

入出力デバイス

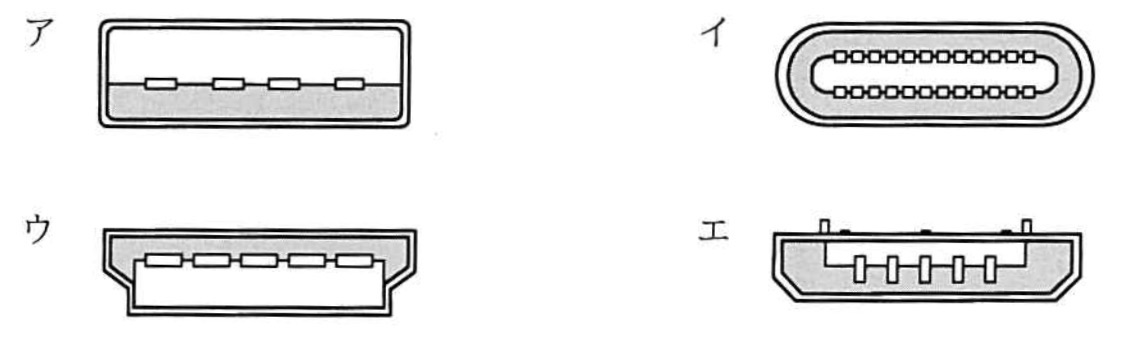

USB Type-Cのプラグ側コネクタの断面図はどれか。ここで,図の縮尺は同一ではない。

PCとディスプレイの接続に用いられるインタフェースの一つであるDisplayPortの説明として,適切なものはどれか。

- DVIと同じサイズのコネクタで接続する。

- アナログ映像信号も伝送できる。

- 映像と音声をパケット化して,シリアル伝送できる。

- 著作権保護の機能をもたない。

ZigBeeの説明として,適切なものはどれか。

- 携帯電話などのモバイル端末とヘッドセットなどの周辺機器とを接続するための近距離の無線通信として使われる。

- 赤外線を利用して実現される無線通信であり,テレビ,エアコンなどのリモコンに使われる。

- 低消費電力で低速の通信を行い,センサネットワークなどに使われる。

- 連絡用,業務用などに利用される小型の携帯型トランシーバに使われる。

USB3.0の特徴として,適切なものはどれか。

- USB2.0は半二重通信であるが,USB3.0は全二重通信である。

- Wireless USBに対応している。

- 最大供給電流は,USB2.0と同じ500ミリアンペアである。

- ピン数が9本に増えたので,USB2.0のケーブルは挿すことができない。

IoTでの活用が検討されているLPWA(LowPower,WideArea)の特徴として,適切なものはどれか。

- 2線だけで接続されるシリアル有線通信であり,同じ基板上の回路及びLSIの間の通信に適している。

- 60GHz帯を使う近距離無線通信であり,4K,8Kの映像などの大容量のデータを高速伝送することに適している。

- 電力線を通信に使う通信技術であり,スマートメータの自動検針などに適している。

- バッテリ消費量が少なく,一つの基地局で広範囲をカバーできる無線通信技術であり,複数のセンサが同時につながるネットワークに適している。

入出力装置

電気泳動型電子ペーパーの説明として,適切なものはどれか。

- デバイスに印加した電圧によって,光の透過状態を変化させて表示する。

- 電圧を印加した電極に,着色した帯電粒子を集めて表示する。

- 電圧を印加すると発光する薄膜デバイスを用いて表示する。

- 半導体デバイス上に作成した微小な鏡の向きを変えて,反射することによって表示する。

表に示す仕様の磁気ディスク装置において,1,000バイトのデータの読取りに要する平均時間は何ミリ秒か。ここで,コントローラの処理時間は平均シーク時間に含まれるものとする。

| 回転数 | 6,000回転/分 |

| 平均シーク時間 | 10ミリ秒 |

| 転送速度 | 10Mバイト/秒 |

- 15.1

- 16.0

- 20.1

- 21.0

3D映像の立体視を可能とする仕組みのうち,アクティブシャッタ方式の説明として,適切なものはどれか。

- 専用の特殊なディスプレイに右目用,左目用の映像を同時に描画し,網目状のフィルタを用いてそれぞれの映像が右目と左目に入るようにして,裸眼立体視を可能とする。

- ディスプレイに赤色と青色で右目用,左目用の映像を重ねて描画し,一方のリム(フレームにおいてレンズを囲む部分)に赤,他方のリムに青のフィルタを付けた眼鏡で見ることによって,立体視を可能とする。

- ディスプレイに右目用,左目用の映像を交互に映し出し,眼鏡がそのタイミングに合わせて左右それぞれ交互に透過,遮断することによって,立体視を可能とする。

- ディスプレイに右目用,左目用の映像を同時に描画し,フィルタを用いてそれぞれの映像の光の振幅方向を回転して,透過する振幅方向が左右で異なる偏光眼鏡で見ることによって,立体視を可能とする。